令和2年度新設住宅着工戸数が公表される(国土交通省)

国土交通省は1月29日、令和2年の新設住宅着工戸数を公表した。それによると、総戸数は前年比9.9%減と4年連続の減少で、コロナ禍の影響もあって減少幅が拡大した。利用関係別で見ても、貸家、分譲住宅、持家のいずれも10%前後の大幅な減少となった。

▶令和4年新設住宅着工戸数公表:総戸数はわずかに増加、貸家とマンションが増加、持家は減少

1.新設住宅着工戸数は4年連続の減少

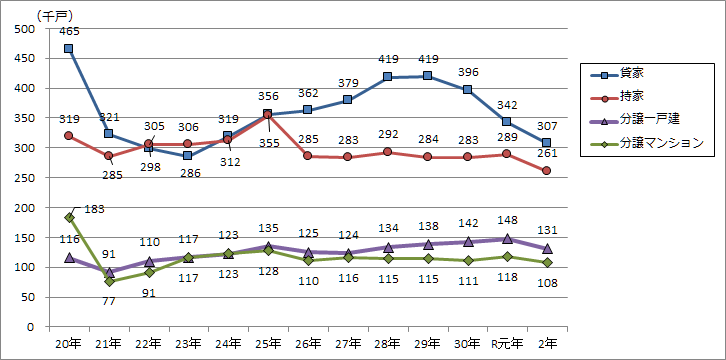

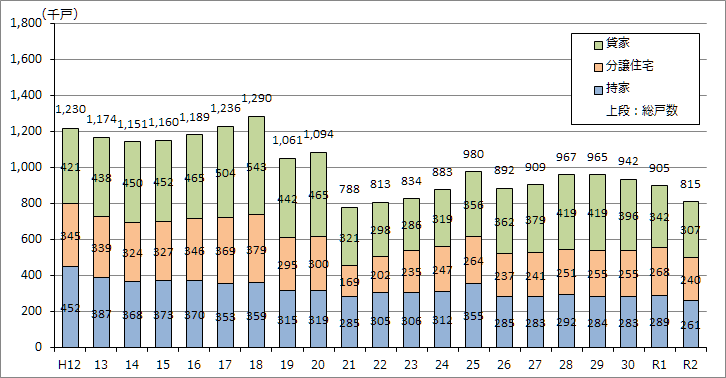

新設住宅着工戸数の過去の推移を見ると(図1)、平成21年にリーマンショックの影響を受けて大幅な落ち込みがあった後、平成26年の消費税率引き上げによる一時的な減少を除けば、平成28年までは緩やかな回復基調で推移していた。

その後、平成29年になると減少に転じ、その後も減少傾向が続いていたところに来て、令和2年はコロナ禍の影響で需要が落ち込み、その減少幅も9.9%に拡大した。新設住宅着工戸数は815千戸と、リーマンショック直後の平成21年の788千戸に近づく低い水準となった。

図 1 新設住宅着工戸数の推移(総戸数、利用関係別)

2.貸家は10.4%減ながら減少幅は縮小

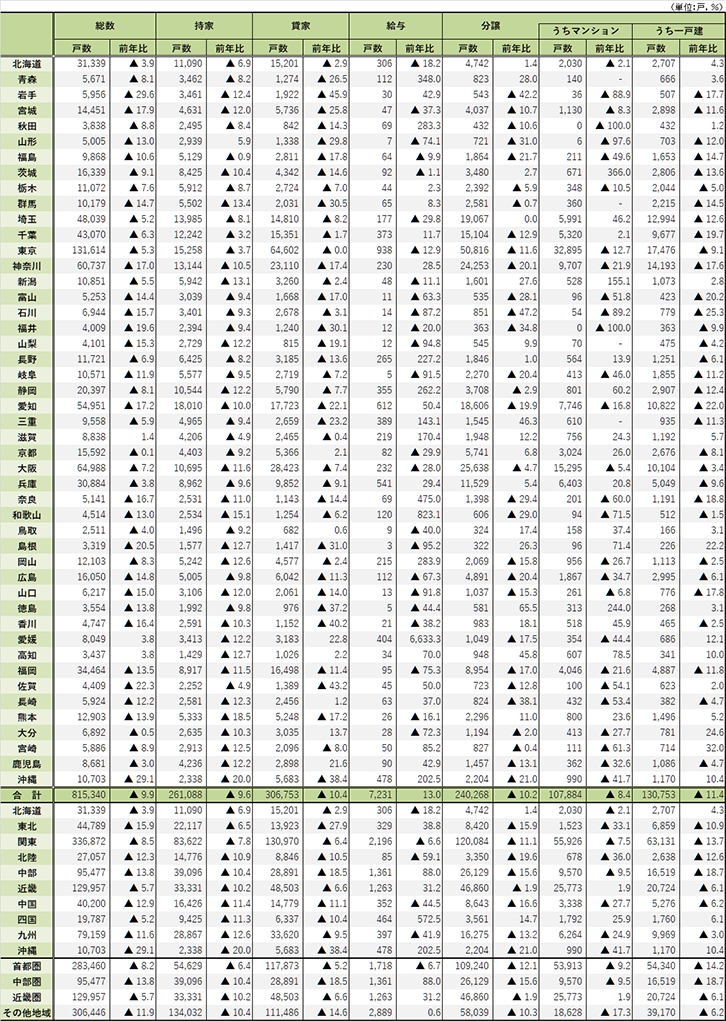

新設住宅着工戸数を利用関係別で見ると(図2)、持家が26万1,088戸(前年比9.6%減)、貸家が30万6,753戸(同10.4%減)、分譲一戸建が13万753戸(同11.4%減)、分譲マンションが10万7,884戸(同8.4%減)であった。

いずれの利用関係も今回10%前後の減少ではあるが、前年6.6%増の分譲マンションや同3.6%増の分譲一戸建てはより振れ幅の大きな減少であり、一方、前年13.7%減だった貸家は、前年よりは減少率が縮小したかたちとなった。

なお、給与住宅は全体に占める割合は小さいものの7,231戸で前年比13.0%増となり、利用関係別で唯一増加となった。

図 2 利用関係別新設住宅着工戸数の推移

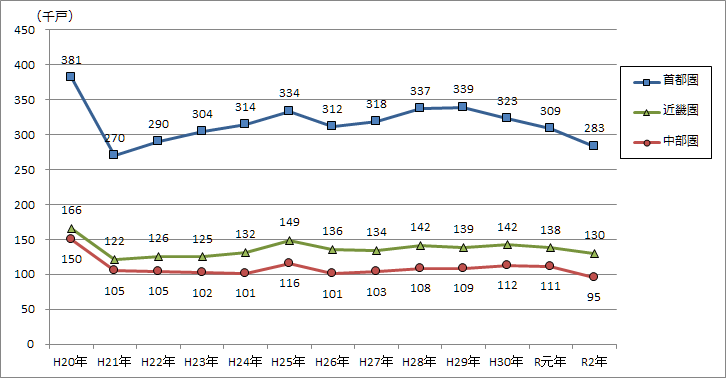

3.いずれの大都市圏も大幅減少

新設住宅着工戸数を大都市圏別で見ると(図3)、首都圏が28万3,460戸(前年比8.2%減)、中部圏が9万5,477戸(同13.8%減)、近畿圏が12万9,957戸(同5.7%減)であった。

このうち最も大幅な減少率となった中部圏は、平成20年以降で見ても初めて10万戸を割り込み最も低い水準となった。

図 3 大都市圏別新設住宅着工戸数の推移

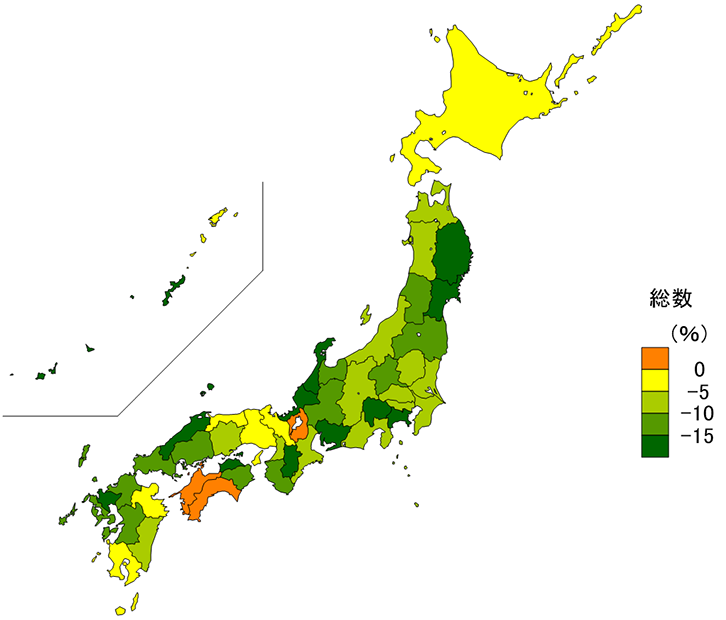

4.都道府県では増加が3県のみ

全国的に住宅着工が大幅に減少している中で、総戸数を地方別に見ると(表1)、四国地方が前年比5.2%減、近畿地方が5.7%減と、比較的小幅な減少にとどまった。

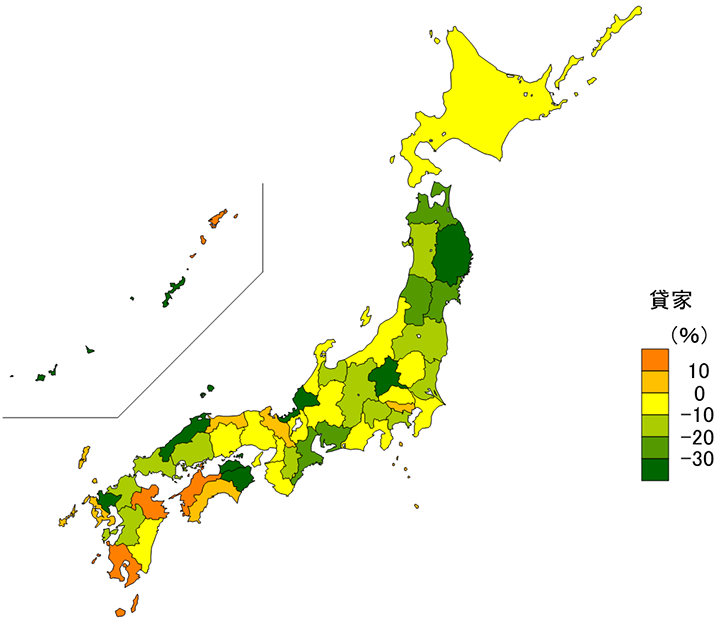

都道府県別に見ると(表1、図4、図5)、総戸数が前年に比べて増加したのは、高知県(3.8%増)、愛媛県(3.8%増)及び滋賀県(1.4%増)の3県のみとなった。このうち高知県は分譲住宅が45.8%増、愛媛県は貸家が22.8%増と顕著な増加が見られる。

一方、岩手県(前年比29.6%減)、沖縄県(同29.1%減)、佐賀県(同22.3%減)、島根県(20.5%減)の4県が20%以上の減少となっている(表1)。

図 4 令和2年計着工新設住宅戸数前年比(総数・都道府県別)

図 5 令和2年計着工新設住宅戸数前年比(貸家・都道府県別)

表1 令和2年計着工新設住宅戸数:利用関係別・都道府県別表

5.地方別の平成20年以降の推移

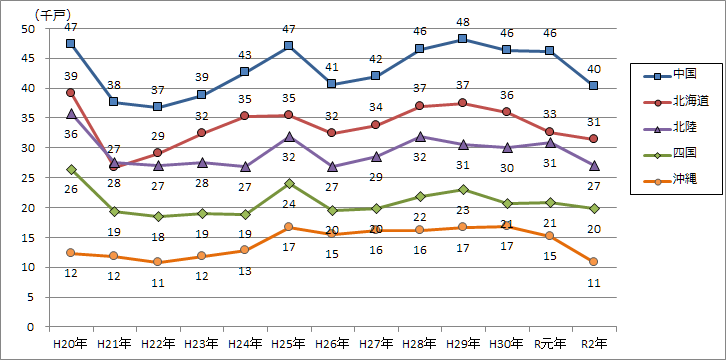

リーマンショック直前の平成20年以降の総戸数の推移について地方別に見ると(図6、7)、東北地方と沖縄は、それぞれの持つ特殊事情から独特の推移を示している。その他の地方及びと都道府県は、近年まで概ね同様の傾向で推移してきたが、ここ4年間で推移に違いが見られる。

図 6 地方別新設住宅着工戸数の推移(上位5地方)

図 7 地方別新設住宅着工戸数の推移(下位5地方)

(1) 東北地方

リーマンショックの影響を受けたものの、平成23年の震災被害後の復興需要で平成24年には金融危機以前の水準を上回り、その後も高い水準で推移していたが、平成27年頃から復興需要は沈静化し、減少幅は拡大傾向にある。

(2) 沖縄

リーマンショックの影響をあまり受けず、他の地域とは異り人口が増加傾向にあることなどを背景として、平成30年まで概ね増加傾向だったが、令和元年に大幅な減少に転じ、今回さらに減少幅が拡大した。

(3) その他

平成21年にリーマンショックの影響を大きく受けて大きく減少したがその後回復傾向となり、平成25年には消費税引き上げ直前の駆け込み需要で増加した。平成26年はその反動で減少するものの、その後は一時的に回復が見られた。

北陸地方、四国地方は前年微増だったが、今回減少となった。

近畿地方は小幅なジグザグを繰り返したのち、今回2年連続の減少となった。

中部地方は、平成30年まで4年連続増加していたが、令和元年減少に転じ、今回2年連続の減少となった。

九州地方、中国地方及び北海道は、平成29年まで3年連続の増加だったが、平成30年減少に転じ、今回3年連続の減少となった。

北関東地方は、平成29年に減少に転じ、今回4年連続で減少となった。

6.全ての月マイナスで推移

令和2年の月別新設住宅着工戸数の前年同月比を見ると、全ての月マイナスで推移し、特に2月と4月~6月に12%台のマイナス幅を記録した(図8)。11月に3.7%減と減少幅が縮小し回復するかに見えたが、12月には再び落ち込んだ。

図 8 令和2元年月別新設着工戸数

利用関係別に月別新設着工戸数の前年同月比を見ると、プラスとなったのは分譲マンションが4回、持家が2回のみで、その他は全てマイナスで推移した。貸家は1月に前年比2.5%減、翌月の2月に同18.9%減と大きな振れ幅を見せたが、その後は比較的変動幅は小さく、概ね-10%前後、全月マイナスで推移した(図9)。

図 9 令和2年月別・利用関係別前年同月比の推移

7.コロナ禍による住宅需要の変化

ここ数年は、消費税増税前の駆け込み需要や、相続税強化による賃貸住宅建設など、税制の変化による変動が新設着工戸数の増加要因となってきたが、令和2年はコロナ禍という想定できない要因によって需要の大きな冷え込みを招き、全般的に建築着工数は大きく落ち込んだ。

しかし、貸家の着工戸数について都道府県別に見ると、愛媛県(22.8%増)、鹿児島県(21.6%増)、大分県(13.7%増)等7県は前年より増加しており、その他17道県は前年よりも減少幅が縮小した。このように、全ての地域でコロナ禍がマイナス要因となったわけではなく、一定割合でプラスとなった地域も見られる(表1)。

コロナ禍は社会全体に大きな影響を与え、住まいや居住地に対するニーズにも大きな変化をもたらし、その結果が新設住宅着工戸数にも表れているものと考えられる。

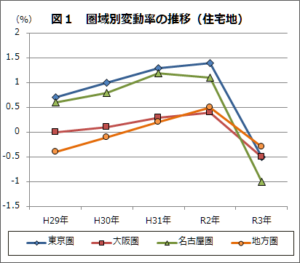

コロナ禍によって、3密を避けることやリモートワーク等の普及によって、郊外居住のニーズが高まったと言われているなど、ニーズの高まったエリアと逆に低まったエリアがあると考えられることから、従来とは異なる見方をする必要がある。

なお、これらの動向を定量的に把握するには、少なくとも市区町村単位でのデータから分析する必要があるが、残念ながら、従来は公表されていた市区町村別の集計結果が、令和2年4月から公表とりやめとなってしまった(建築着工統計月次)。データの把握が困難ではあるものの、情報の収集に努めてこの変化を捉えて対応していくことが、一層重要と考えられる。